„Pro Wald Hohensaaten“ haben wir unsere Bürgerinitiative genannt. Das ist unser Ziel: Wir wollen diesen Wald vor der Rodung bewahren. 370 Hektar von ihm, die nach den Plänen der Lindhorst-Gruppe riesigen Solaranlagen, einem Industrie- & Gewerbeflächen und ggf. einem Rechenzentrum weichen sollen.

Der Wald wird vom Investor als minderwertig, nicht zukunftsfähig, verseucht, belastet und gefährlich dargestellt. Das macht Sinn – er braucht die Fläche für seine Vorhaben. Aber man kann sich leicht denken: dem ist nicht so!

Minderwertig und nicht zukunftsfähig?

In Zeiten des Klimawandels ist kein Baum und kein Wald minderwertig!

Wer beurteilt die Wertigkeit eines Waldes? Für den Forstwirt hat ein Wald einen ganz anderen Wert als für den Touristen, geschweige denn den Uhu. Für den einen stehen wirtschaftliche Aspekte im Vordergrund, für den anderen der Wert in Bezug auf Erholung und Naturerfahrung. Für die Bewohner des Waldes dürfte der Wert am bedeutsamsten sein: er ist ihre Lebensgrundlage.

Jenseits von menschlichen Interessen hat Wald, hat Natur, hat Leben einen Wert. Wir dürfen uns als Menschen daran messen, inwieweit wir dies respektieren.

Das Waldgebiet ist keine reine Kiefernstangen-Monokultur, wie gern dargestellt. Es hat sich über viele Jahre und mit Unterstützung des Vorbesitzers ein Mischwald entwickelt, in der Art, wie Wälder der Zukunft aussehen sollten: divers, mit großem Potential, Wasser zu speichern, die Umgebung zu kühlen und CO₂ zu fixieren – ein sogenannter klimastabiler Wald.

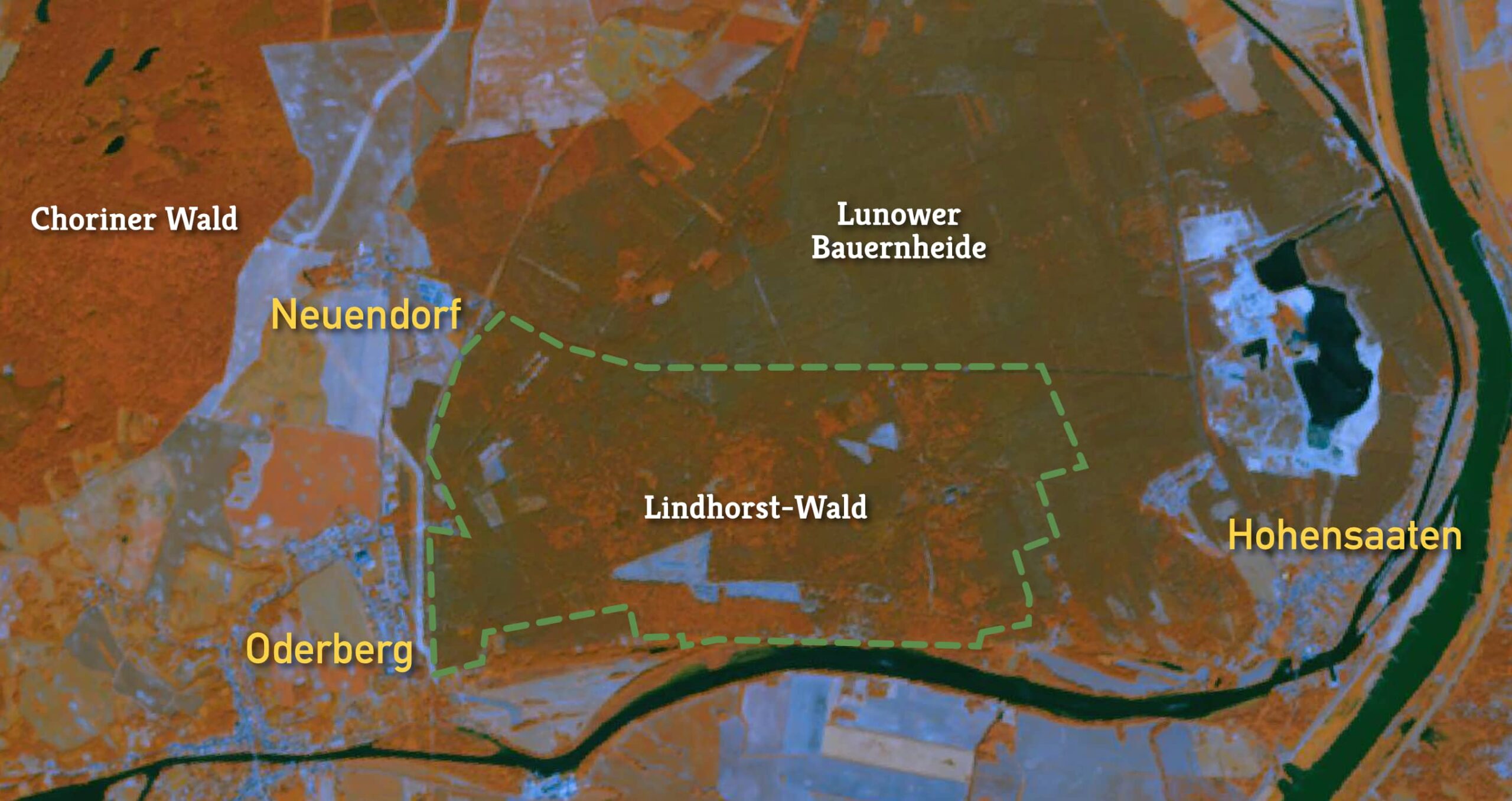

Dass die Behauptung von Investor Lindhorst, es handele sich nicht um einen intakten Mischwald, offensichtlich nicht korrekt ist, zeigt das untenstehende Satellitenbild. Es wurde von einem Sentinel2-Satelliten aufgenommen. Dieser liefert Bildmaterial, das dazu geeignet ist, die Unterscheidung von Waldtypen beispielsweise zur Erstellung einer Laub- und Nadelholzkarte zu ermöglichen.

Unschwer ist zu erkennen, dass sich der Wald auf dem Lindhorst-Areal nicht zu 80% aus Nadelbäumen (Farbton: grünlich/grau) zusammensetzt (wie der Investor behauptet), sondern große Teile auch aus Laubwald bzw. Mischwald (Farbton: orange/rötlich) bestehen. Es wächst tatsächlich auch viel Kiefer, aber eben nicht nur: In den Beständen gibt es eine Vielzahl von Laubbäumen zwischen und unter den Kiefern, die entscheidend die Qualität das Waldes mitbeeinflussen.

Eine Kiefernmonokultur stellt z.B. die sich nördlich anschließende „Lunower Bauernheide“ dar. Ein reiner Laubwald ist auch zu sehen: Im westlichen Bereich des Kartenausschnitts befinden sich Teile des „Choriner Waldes“. Dieser ist übrigens zum Waldgebiet des Jahres 2023 ernannt worden. Dem Lindhorst-Wald kommt eine bedeutende Funktion als wichtiges Bindeglied im Verbund hochwertiger Biotope zu.

Traubenkirsche

Auch die Spätblühende Traubenkirsche (Prunus serotina), die sich im Unterholz ausbreitet, leistet einen Beitrag zum „klimastabilen Wald“. Sie ist bei Forstwirten nicht gern gesehen (was auch der von Lindhorst angestellte neue Revierförster gern betont), da sie kein verwertbares Holz bildet und den Aufwuchs von Laubbaum-Sämlingen angeblich behindere – was jedoch von Waldökologen bestritten wird (die Traubenkirsche entwickelt kein geschlossenes Kronendach). Seltene Insektenarten wie der Segelfalter leben und auf ihr und mehr als 60 Vogelarten ernähren sich von ihr. Sie trägt massiv zur Speicherung von CO₂ in ihrer Biomasse bei (hoher Wert für die Klimafunktion des Waldes) und beeinflusst die Feuchtigkeit im Wald in positiver Weise. Sie gilt als natürliche Barriere bei Waldbränden.

→ Weitere Informationen zur Spätblühenden Traubenkirsche (externe Website).

Totholz

Zu erwähnen ist auch der hohe Anteil von Totholz in dem Wald. Anders als in herkömmlich bewirtschafteten und ausgeräumten Forsten finden sich hier aufgrund der etlichen historischen Gebäudestrukturen weite Bereiche, die nicht im Sinne der Forstwirtschaft „gepflegt“ wurden. Abgestorbene Bäume stehen oder liegen hier und bieten vielen Lebewesen ein Habitat.

Weitere Informationen zum Totholz

Aus der Wissenschaft ist bekannt, dass ein wichtiger Aspekt der Artenvielfalt eines naturnahen Waldes wie diesem die hohe Menge an Totholz ist. Ganz im Gegensatz zu einem konventionellen aufgeräumten Wirtschaftsforst. Viele Tiere und Pflanzen, die darauf angewiesen sind, stehen auf der Roten Liste der vom Aussterben bedrohten Arten. Ob es sich um stehende oder liegende Bäume handelt, um ganze Bäume oder Teile davon wie Äste, Baumstrünke oder Asthaufen – totes Holz ist eigentlich sehr lebendig.

Stehendes Totholz erfüllt zahlreiche Funktionen als Habitat, Nahrungsquelle, Nistgelegenheit, Rückzugsgebiet oder Sitzwarte. Es ist Lebensraum für verschiedenste Insekten, insbesondere Trockenheit und Wärme liebende Arten. Dadurch werden die Stämme zur Speisekammer für Vögel und Säugetiere. Beispiele für Bewohner von stehendem Totholz sind: Spechte, Raufußkauz Sperlingskauz, Waldkauz, Hohltaube, Siebenschläfer, Baummarder, Fledermäuse.

Liegendes Totholz bietet je nach Zersetzungsphase einem spezifischen Artenspektrum einen Lebensraum. Pilze, Flechten, Moose und Farne finden hier ihre Habitatnische, viele von ihnen sind auf bestimmte Holzarten und auf ein bestimmtes Stadium der Zersetzung spezialisiert. Genauso mit den Insekten: Rund 25% unserer Käferarten sind bedroht, weil sie in unseren aufgeräumten Forsten nicht genug Totholz finden, in denen sie sich als Larve entwickeln können (z.B. der Hirschkäfer). Die meisten unserer rund 1000 Wespen- und Bienenarten sind auf Totholz angewiesen. Kleinsäuger, Reptilien und Amphibien finden dort Unterschlupf und Futter. Insbesondere für Amphibien bietet das feuchte Mikroklima Schutz vor Austrocknung. Dieses Mikroklima bietet Kühlung im Sommer und schützt auch den Boden in der unmittelbaren Umgebung vor Austrocknung. Im Winter bietet es aufgrund der geringen Temperaturleitfähigkeit Schutz vor Kälte.

So kann die Flora und Fauna über mehrere Jahrzehnte von einem toten Baum profitieren, bis er vollständig zersetzt ist und den Waldboden bereichert.

Weiterführende Informationen: https://www.lbv.de/files/user_upload/Bilder/Arten/Tiere/Vogel%20von%20A-Z/Gebaeudebrueter/Brosch%C3%BCren/RZ_21-08-25_Broschuere_LBV-BioHolz-Projekt_Web.pdf

Vogelarten

Bestimmte Vogelarten werden als Indikator für die Beschreibung des Zustandes von Wäldern genutzt. Die Bundesregierung nutzt diese Vogelarten in zahlreichen Berichten und Strategiepapieren für die Bewertung der Artenvielfalt und Landschaftsqualität für Nachhaltigkeitsziele1. Die Indikatorarten sind der Maßstab für „eine reichhaltig gegliederte Landschaft mit intakten, nachhaltig genutzten Lebensräumen“ (Bundesamt für Naturschutz), denn ihr Vorkommen zeigt an, inwiefern ein Wald die Voraussetzungen für eine insgesamt hohe Artenvielfalt bietet. Für Wälder in Deutschland werden seit 2006 11 Vogelarten für die Bewertung herangezogen.

Im Waldgebiet zwischen Oderberg und Hohensaaten kommen mindestens acht dieser Indikatorarten als Brutvogel vor. Im Jahr 2021 ist ein Brutvorkommen von Seeadlern belegt. In den Jahren zuvor sind Bruten vom Schwarzstorch aus dem Waldgebiet bekannt. Diese beiden Arten sind äußerst störungssensibel hinsichtlich ihrer Brutplätze und brüten bevorzugt in naturnahen Wäldern.

Das Vorkommen von Mittelspechten ist ein Indikator für mittelalte und alte baumartenreiche Laub- und Mischwälder. Diese Art benötigt hohe Anteile an stehendem Totholz mit Eichen im Bestand. Schwarzspechte mögen ausgedehnte Misch- und Nadelwälder mit einem Altholzanteil. Buchenaltholz wird häufig für die Anlage der Bruthöhlen benötigt. Spechte haben eine wichtige Rolle im Ökosystem Wald, da sie durch den Höhlenbau Strukturen für andere bedrohte Tierarten wie Fledermäuse schaffen. Im Gebiet kommen mindestens fünf Spechtarten vor, was für eine hohe Vielfalt des Waldgebietes spricht und entsprechend eine hohe Vielfalt an Nachnutzern der Höhlenstrukturen nahe legt.

Die Meisenarten sind ausschließlich Höhlenbrüter und sind ebenfalls Nachnutzer von Spechthöhlen. Die Weidenmeise bewohnt morschholzreiche, naturbelassene, feuchte Wälder und ist auf einen stehenden Totholzanteil angewiesen.

Diese Indikatorarten belegen: Der Hohensaatener Wald ist ein strukturreicher Waldbestand mit einer hohen Artenvielfalt, der sich deutlich von einem artenarmen Kiefernforst abhebt.

| Art | Vorkommen |

|---|---|

| Grauspecht | – |

| Kleiber | + |

| Kleinspecht | + |

| Mittelspecht | + |

| Schreiadler | – |

| Schwarzspecht | + |

| Schwarzstorch | + |

| Sumpfmeise | + |

| Tannenmeise | + |

| Waldlaubsänger | + |

| Weidenmeise | + |

+ Vorkommen | – kein Vorkommen

1 https://www.bfn.de/sites/default/files/2021-11/Aufbau_Indikator_Artenvielfalt-Landschaftsqualitaet_20211210.pdf (29.06.2022)

Fledermäuse

Auf dem Gebiet des geplanten Solar- und Gewerbeparks ist ein Fledermausquartier bekannt. Aufgrund des Besatzes ist es als ein landesweit bedeutendes, sehr wertvolles Quartier mit 7 überwinternden Arten einzustufen, darunter die drei Arten des Anhangs II der FFH-Richtlinie Großes Mausohr, Mopsfledermaus und Bechsteinfledermaus.

Es kann davon ausgegangen werden, dass in den auf dem Gelände mit hoher Wahrscheinlichkeit vorhandenen unterirdischen Anlagen weitere bedeutende Winterquartiere existieren.

Des Weiteren kann aufgrund der in den letzten Jahrzehnten weitgehend ungestörten Entwicklung des ehemalig militärisch genutzten Gebietes von einer Vielzahl an Quartiermöglichkeiten für verschiedene, insbesondere Wald bewohnende Fledermausarten ausgegangen werden. Insofern wäre bei gezielten Untersuchungen mit Nachweisen weiterer Arten zu rechnen. Es ist davon auszugehen, dass die Mehrzahl der Arten in dem Waldkomplex Wochenstubenquartiere haben wird.

Verseucht, belastet und gefährlich?

Ja, das Gelände wurde vor langer Zeit als Produktionsort für Sprengstoffe und als Tanklager genutzt. Ja, es gab eine Havarie, Munitionsreste sowie Bunker und tiefe Schächte.

Der Investor verspricht die Sanierung. Unmengen an gefährlichen Altlasten sollen nun endlich entfernt werden und er kann damit sicherlich bei den Stadtverordneten und Teilen der Bevölkerung punkten. Das ist cleveres Kalkül.

Aber auch hier sieht die Realität anders aus, als es Herr Lindhorst gern darstellt.

Es ist schon viel geschehen. Das Gelände wird seit 1991 zivil genutzt, zur Jagd und Forstwirtschaft. Nach der Wende war für einige Jahre ein Munitionsbergungsunternehmen in dem Wald und hat das gesamte Areal nach Kriegsmunition abgesucht. Weiterhin wurde das Tanklager demontiert, Erdreich im Bereich der Öl-Havarie abgetragen, gefährliche Bereiche zubetoniert und die Wasserqualität wird an mehreren Messpunkten auf dem Gelände fortlaufend kontrolliert. Lindhorst argumentiert damit, dass die teilweise offenen Schächte eine Gefahr für die Tiere darstellen. Das ist absurd. Ohne großen Aufwand könnten diese Schächte abgedeckt werden. Die Gefahr für die Tiere ist die Rodung des Waldes!

Weitere Informationen zu den Altlasten haben wir in dem Beitrag „Erkenntnisse zu den Altlasten“ zusammengestellt.

Stellungnahme des Vorbesitzers

Auszug aus einem Brief von Friedrich Schmücker (Vorbesitzer des Waldes) an den Bürgermeister und die Stadtverordneten Bad Freienwalde vom 14. Juni 2022:

Betr.: Grundstücke Grundbuch von Hohensaaten Blatt 1123, Altes Tanklager Oderberg, „Solarpark Hohensaaten“

Sehr geehrter Herr Bürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren,

ich habe erfahren, dass Sie auf dem o.g. Grundstück zwischen Oderberg und Hohensaaten großflächig – auf Dauer möglicherweise vollumfänglich – einen Industriepark (Solaranlagen, Wasserstoffherstellung, Datenspeicherungen oder weiteres) zulassen und planen wollen.

Ich war bis 2020 Miteigentümer und 15 Jahre lang quasi Alleinverwalter des Grundstückes. […]

Ich habe einen veröffentlichten Beitrag bzw. eine Berichterstattung gelesen, wonach der Wald forstwirtschaftlich und biologisch wertlos sei. Das ist sicher nicht richtig bewertet.

Der Wald, d.h. mehr als 90 % der Flächen, sind sehr natürlich und biologisch und umweltmäßig wertvoll. Es lässt sich auch gut forstlich wirtschaften – wenn man nicht gerade Monokulturen mit schnellwachsenden geradestämmigen bestverkäuflichsten Bäumen, wie es früher gewünscht war – bevorzugt.

Dass in heutiger Zeit des Klimawandels und der Herstellung erneuerbarer Energien ausgerechnet ein Naturparadies, das u.a. unzählige vom Aussterben bedrohte Tierarten beherbergt, zerstört wird, dass also ein großflächiger Wald mit herausragender pflanzlicher und tierischer Diversität beseitigt wird, ist nicht nachvollziehbar.

[…]

Ich habe den Wald immer schonend bewirtschaftet und behutsam behandelt und z.B. darauf geachtet, dass niemand in die Nähe der Adler- und Schwarzstorchhorste kam. In den letzten 15 Jahren ist dieser Wald feuchter geworden, obwohl oftmals der Regen ausblieb. Es hat nirgends gebrannt, es gab keinerlei Naturzerstörungen oder -belastungen und die Umwelt war natürlich entwickelt mit unwahrscheinlich vielen Tier- und Pflanzenarten. Bis zum Jahre 2020 war alles gut; es gab Uhus und Eulen fast jeder Art, Fisch- und Seeadler, unzählige Fledermäuse, Schlangen, Kröten, Eidechsen, Bienen, Wespen, verschiedenartigste Insekten und Pflanzen, sowie Sie es wahrscheinlich noch nicht gesehen haben.

Jeder Entscheidungsträger sollte den Wald einmal für 24 Stunden erleben und erfahren, bevor er ihn für – hoffentlich nicht auch noch schwache mündliche – Geldversprechen und vermeintlichen Umweltschutz beseitigen lässt.

Für Informationen und Ratschläge stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. Mit freundlichen Grüßen

Friedrich Schmücker (Rechtsanwalt und Notar a.D.)

Zur Geschichte des Waldes

Dass es sich bei dem Hohensaatener Wald nicht um einen minderwertigen Wald handelt zeigt auch seine lange Geschichte. Der ehemalige Förster Eccarius schreibt:

„Das Revier wurde seit seiner Gründung von Generationen von Forstarbeitern bewirtschaftet. Selbst in der Zeit von 1936-1945 war die Heeresforstverwaltung zuständig. Sie mußte dafür Sorge tragen, dass möglichst wenig Holz entnommen wurde, um die Deckung der Fabrikanlagen zu gewährleisten.

Seit 1955 hat man begonnen, große Flächen aufzuforsten, zu pflegen und der Landschaft wieder ein Gesicht zu geben. Besonders nach 1990 wurden riesige Anstrengungen unternommen, um die Schäden an der Umwelt, hervorgerufen durch Havarien im Tanklagerbereich zu beseitigen. Danach kehrte Ruhe ein und Schwarzstorch, Biber und Seeadler siedelten sich an. Was jetzt geplant wird, ist einfach ein Vergehen an der Natur.“

Kleine Geschichte der Liegenschaft:

14. Jahrhundert

Das Kloster Chorin erwirbt Ländereien bis in den Raum Hohensaaten-Lunow. Zum Oderberger See kommt ein zusammenhängendes Waldgebiet, das von Oderberg bis zum kleinen Fischerdorf Hohensaaten reicht. Der Forst wird zur Hutung freigegeben.

1654

In einer Schenkung des Großen Kurfürsten wird das Revier erstmals erwähnt als zugehörig zum Schulamt Neuendorf. Das besagte Waldgebiet wird „Breite Lage“ genannt.

1826

Die Försterei Saaten-Neuendorf wird gebaut.

1842

Erste Forsteinrichtung des Reviers Breitelege.

1866

Durch Kauf und Tausch von Revierarrealen wird Breitelege der Königlichen Oberförsterei Liepe zugeordnet. Im Betriebswerk wird das Revier als ein Schutzbezirk mit den Abt. 1 (Kalkofen/Hohensaaten im SO) bis Abt. 62 (Neuendorf im NW) aufgeführt. Dienstsitz ist die Försterei Saaten-Neundorf.

1881

Die Königliche Oberförsterei Bad Freienwalde wird gebildet.

Die Schutzbezirke Maienpfuhl, Breitefenn und Breitelege der Oberförsterei Liepe werden ihr zugeordnet.

1884

Im Betriebswerk von 1884-1903 erfolgt eine Neueinteilung. Zum Schutzbezirk Breitelege gehören die Jagen 91-152 in der örtlichen Lage von 1866 mit 1464,50 ha. Genannt ist nur eine Betriebsklasse: die Kiefer. In den folgenden Jahren werden Probeflächen mit Japanlärche, Douglasie, Bankskiefer und Weymouthskiefer in den Abt. 627, 639 u. 640 angelegt.

1895

Das Revier wird heimgesucht von einer Maikäferkalamität. Die als Waldmäntel angelegten Birkenstreifen werden stark geschädigt, 1883-1887 wird jede erfolgreiche Kultur unmöglich gemacht. Im Jahre 1895 sammeln 100 Schulkinder nach Probezählung ca. 4.420.000 Stück. Der Maikäfer tritt seitdem nicht mehr als bestandesschädigend in Erscheinung.

1900

Die Försterei Breitelege wird in Abt. 93 gebaut.

1937

Am 01.10.37 finden Verhandlungen statt über die Grundstücksübergabe zwischen der MONTAN und dem Preußischen Forstmeister in Bad Freienwalde. Vorausgegangen war eine Mitteilung der Abt. 9 des Waffenamtes, daß bei Hohensaaten durch die DSC eine POL-Bereitschaftsanlage und durch die Dynamit-AG die dazu gehörende Nitrozellulose-Anlage errichtet werden soll.

1937-1945

Das Revier wird in seiner Struktur weitgehend zerstört. Bauliche Anlagen entstehen. Produziert wurde im Werk Oderberg von November 1939-Januar 1945. Insgesamt entstanden ca. 640 bauliche Anlagen, darunter 1 Heizwerk, Gleisanlagen, Labors und die sogenannten „Ölberge“.

1943

In Abt. 602 schädigten die Abgase der Kohlenfeuerung und Schwefelsäuredämpfe im Umkreis von 150 m den Kiefern-Bestand, wodurch die Tarnung der Werksanlagen beeinträchtigt wurde und dieser geschlagen werden mußte. In der Umgebung des Kesselhauses in den Abt. 104 und 94 entstanden ebenso Schäden wie in den Abt. 103, 104, 94. Dem Vorschlag, die bereits bestehende Unterbauung der geschädigten Waldteile mit Laubholz zur Tarnung weiter zu fördern, stimmte die DSC zu. Es wurden weitere Laubholzhorste angelegt, um den Fliegern die Orientierung zu erschweren.

April 1945

Das „Werk“ wird von der Roten Armee besetzt. Die Anlagen werden durch die Besatzungsmacht demontiert und gesprengt. Auch die Försterei Breitelege wird dem Erdboden gleichgemacht. Anschließend erfolgt die Demontage des noch verwendungsfähigen Materials durch die Liegenschaftsverwaltung.

1953

Die erste Forsteinrichtung nach 1945 erfolgt für den Zeitraum 1.1.53-31.12.64 unter der Bezeichnung Revier Saaten-Neuendorf.

Die Aufforstung wird weitergeführt, Bunker bepflanzt und die Wunden der Sprengungen verdeckt. Doch in den Jahren 1964-1978 werden wieder Flächen für die militärische Nutzung gebraucht. Die Abholzung der Bestände hält sich in Grenzen. Rotwild wandert in den Sechzigern wieder in die angestammten Lebensräume ein und Muffelwild wird anfangs der Siebziger eingebürgert.

1974-1991

Die forstwirtschaftliche Bewirtschaftung zeigt gute Erfolge. Neben der Hauptholzart Kiefer werden auch „Ausländer“ und europäische Laubholzarten angebaut. Gutveranlagte Bestände werden geästet.

1990-1991

Verdichtungslager Bundeswehr

1991

Die Bundesforstverwaltung übernimmt das Revier Saaten-Neuendorf. Nun stehen Mittel zur Biotopverbesserung zur Verfügung, der Wildbestand wird auf ein erträgliches Maß reduziert, die Jagd bekommt einen anderen Stellenwert und der Holzeinschlag wird abhängig von der Nachfrage des Marktes.

In den 90er Jahren wurde im Bereich des ehemaligen Tanklagers eine umfangreiche Reinigung des kontaminierten Bodens vorgenommen, die mit erheblichen Kosten verbunden war. Im Anschluß erfolgten durch das Bundesforstamt Strausberg Renaturierungsarbeiten am Oderhang, Abt. 593/594.

1996

Das Revier bekommt den Namen „Saaten“. Im Rahmen der ersten Forsteinrichtung nach 1953 arbeitet die Standortserkundung im Revier.

30.10.1996

Übergabe des Geländes an das „Allgemeine Grundvermögen des Bundes“

21.12.2005

Verkauf durch die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben an private Käufer

05.11.2018

Verkauf von 2/3 des Geländes an Lindhorst junior

11.09.2020

Verkauf des letzten Drittels von Friedrich Schmücker an Lindhorst junior

2005-2020

Der Wald ist in Privatbesitz. Friedrich Schmücker, einer der Besitzer, schreibt:

„Ich habe den Wald immer schonend bewirtschaftet und behutsam behandelt und z.B. darauf geachtet, dass niemand in die Nähe der Adler- und Schwarzstorchhorste kam. In den letzten 15 Jahren ist dieser Wald feuchter geworden, obwohl oftmals der Regen ausblieb. Es hat nirgends gebrannt, es gab keinerlei Naturzerstörungen oder -belastungen und die Umwelt war natürlich entwickelt mit unwahrscheinlich vielen Tier- und Pflanzenarten. Bis zum Jahre 2020 war alles gut; es gab Uhus und Eulen fast jeder Art, Fisch- und Seeadler, unzählige Fledermäuse, Schlangen, Kröten, Eidechsen, Bienen, Wespen, verschiedenartigste Insekten und Pflanzen, sowie Sie es wahrscheinlich noch nicht gesehen haben.

In den letzten Jahren haben sich vermehrt Baumarten wie die Rot-Eiche, die Stiel-Eiche, die Trauben-Eiche, die Rot-Buche, der Berg-Ahorn, die Schwarz-Pappel und die Linde, trotz hoher Wildbestände, natürlich verjüngt. Sie dominieren bereits auf einigen Standorten, die dadurch erheblich aufgewertet wurden (Nährstoffversorgung, verminderte Waldbrandgefahr).

Neben der Nutzfunktion sowie den typischen Schutz- und Erholungsfunktionen besitzt dieser Wald, auch aufgrund seiner historischen Nutzung, herausragende ökologische Funktionen, insbesondere als Brut-, Nahrungs- und Lebensraum für eine Vielzahl von selten geworden Tier- und Pflanzenarten.

Durch die militärische Nutzung wurde der Wald für die Bevölkerung unzugänglich gemacht. Nur so konnten sich hier in den letzten Jahrzehnten neben einer Vielzahl von Pflanzen, Flechten und Moosen auch einige besondere Tierarten neu- bzw. wieder ansiedeln und etablieren.

Die Flächen haben insbesondere durch die verschiedenen Strukturen (Bunkeranlagen, Schächte, Gebäuden etc.) ein hohes ökologisches (Entwicklungs-) Potenzial. Artenschutzrechtlich sowie als Biotopverbund hat das Areal eine erhebliche Bedeutung für die gesamte Region, auch über die Landesgrenzen hinaus und sichert/fördert u.a. die Vernetzung von Biotopen und somit das Überleben von selten gewordenen Arten.“

Quellen:

- Rekonstruktion der DSC-Oderberg, Prof. Preuß, 1994

- „Zeitschrift für Forst und Jagdwesen“, Berlin, 1905

- Forstgeschichte der Oberförsterei Freienwalde

- Einrichtungswerke dasselbst

- Forstjahrbuch 1924, 1937, Forstakademie Eberswalde

Themenfelder aus unserem Blog

Arbeitshilfe (1) Artenschutz (2) Auszeichnung (1) Bad Freienwalde (8) BUND (2) BVB/Freie Wähler (3) Dankeschön (1) Eberswalde (2) Faktencheck (1) Frauen Frühstück (1) Grüne (1) Haus der Naturpflege (3) HNEE (2) Hohensaaten (3) Hohenwutzen (2) Infostand (6) Infoveranstaltung (4) Kirche (1) Klima (2) Klimawandel (2) Konversionsfläche (3) Konzerthalle (1) Kretschmann (1) Land Brandenburg (2) Landesregierung (2) Landtag (1) Markt (3) NABU (5) Newsletter (6) Oderberg (6) Photovoltaikanlage (1) Rodungen (2) Solaratlas (2) Stadtverordnetenversammlung (2) Stadtverordnung (1) Statement (2) Succow (4) Vernetzung (3) Versammlung (10) Video (1) Videobotschaft (1) Wald (10) Wasser (3) Wildnis (1) Wohlleben (1)